Artin Madjidi und

Fabian Mauruschat

lieben Computer-Spiele.

Sie wollten wissen:

Gibt es Figuren mit Behinderungen,

die man selbst steuern kann?

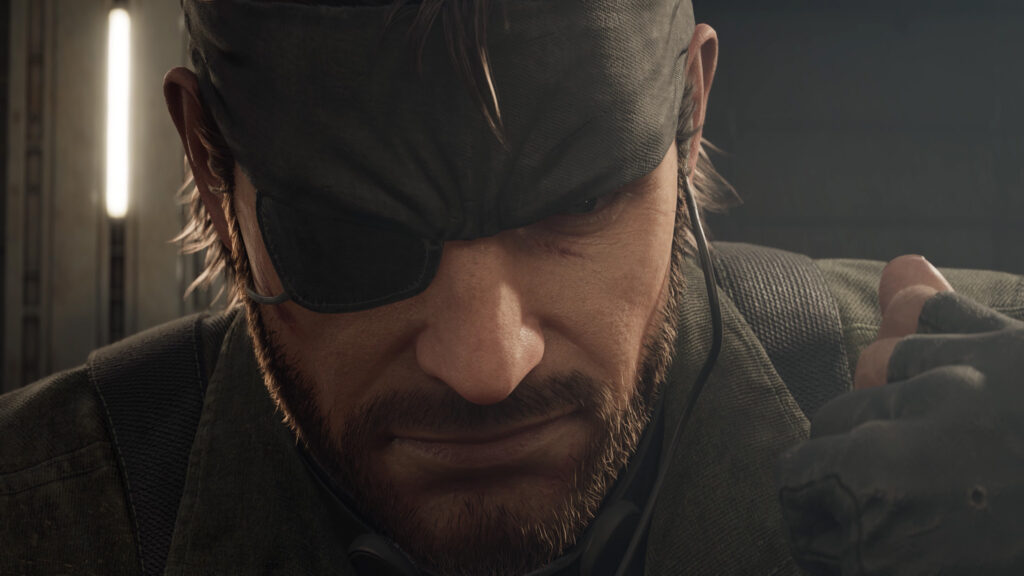

Eine der ältesten Figuren mit

Behinderungen in einem Computer- Spiel ist Big Boss.

Er kommt im Spiel „Metal Gear“

von 1987 zum ersten Mal vor.

In diesem Spiel schleicht man

sich als Soldat in ein Soldaten-Hauptquartier.

Das ist so etwas wie ein Büro,

wo Soldat*innen entscheiden,

wie der Krieg weitergeht.

Big Boss kann auf einem Auge nichts sehen.

In dem Spiel ist er der Auftrag-Geber der Spiel-Figur.

Er kann nicht selbst als Figur gesteuert werden.

Einige Menschen meinen,

dass häufiger Figuren mit Behinderungen

in solchen Spielen vorkommen sollen.

Menschen mit Behinderungen gehören zur Gesellschaft,

darum sollten sie auch in Computer-Spielen vorkommen.

Das meint auch Simon Ledder.

Er ist Wissenschaftler und erforscht Medien

wie Serien und Computer-Spiele.

Simon Ledder sagt:

Menschen finden es gut,

wenn sie sich gesehen fühlen.

Zum Beispiel:

Wenn eine Person mit Rollstuhl feststellt,

dass eine Figur in einem Spiel einen

Rollstuhl nutzt und man die Figur selbst steuern kann.

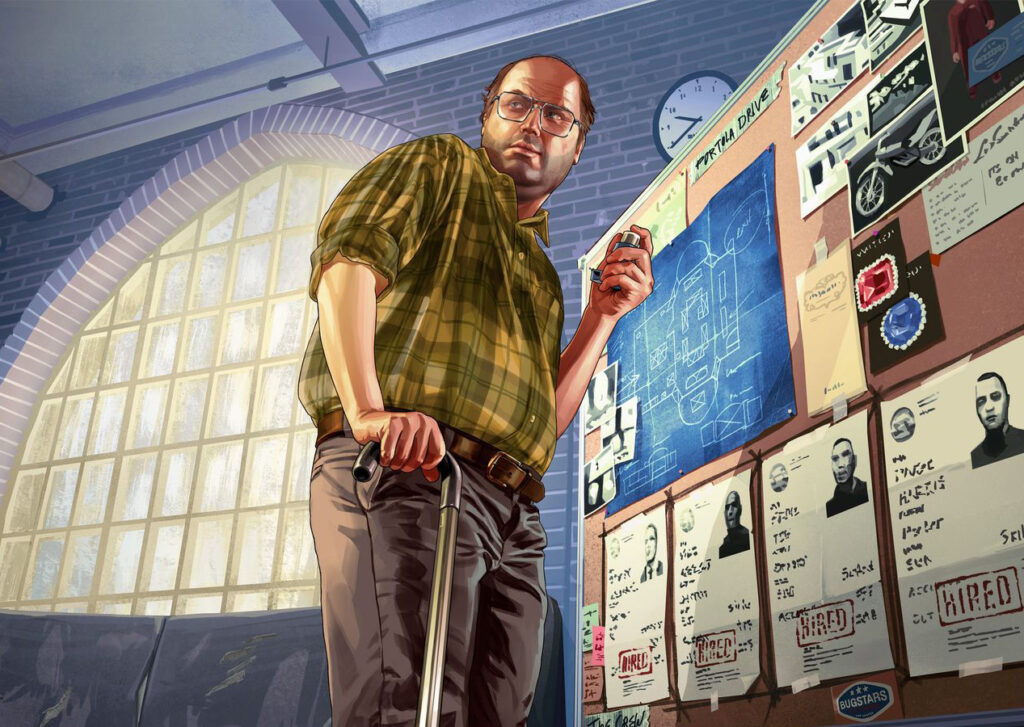

Eine Figur im Rollstuhl ist Lester Crest

im Computer-Spiel „GTA V“.

In dem Spiel ist man als Verbrecher

in einer großen Stadt unterwegs,

erledigt Aufträge und klaut Autos.

Lester Crest nutzt einen Rollstuhl,

kann aber auch mit einem Stock gehen.

Er hat eine Erkrankung,

die seine Muskeln schwächt.

Im Spiel plant er Raub-Überfälle für die Haupt-Figur.

Er übernimmt also eine ähnliche Rolle

wie Big Boss im Spiel „Metal Gear“.

Genau wie Big Boss kann man Lester Crest nicht steuern.

Doch es gibt auch Figuren mit Behinderungen,

die man selbst steuern kann.

Zum Beispiel Barret Wallace aus „Final Fantasy VII“ von 1997.

In dem Spiel kämpft ein junger Soldat

mit einer Gruppe von Freund*innen gegen einen Bösen,

um die Welt zu retten.

Wallace ist einer von diesen Freunden.

Er hat nur eine Hand.

Anstelle seiner rechten Hand hat er eine große Kanone.

Mit der kann er gut schießen.

Er kann sie aber auch durch andere Waffen ersetzen.

Simon Ledder meint,

dass solche Figuren eigentlich gar nicht beeinträchtigt sind.

Es gehe dabei nicht um die Erfahrungen mit Behinderungen.

Mit einer Kanone fühle man sich mächtig.

Vielleicht sind Figuren mit Armen oder Beinen aus Metall

deswegen so häufig in Computer-Spielen.

Auch die Figur Joker aus dem Spiel „Mass Effect“

kann man selbst steuern.

Joker nutzt einen Rollstuhl.

Er kann Raumschiffe steuern

und ist einer der besten Piloten im Weltall.

Er hat die Glas-Knochen-Krankheit.

Das ist eigentlich eine tolle Figur,

meint Simon Ledder.

Aber es gibt einen Teil im Spiel „Mass Effect 2“,

den er nicht gut findet.

Da spielt man Joker selbst.

Und er muss durch ein Raumschiff gehen,

das von bösen Außer-Irdischen überfallen wird.

Joker kann aber nicht kämpfen,

wenn er auf die Außer-Irdischen trifft.

Er kann sich nur verstecken oder langsam weggehen.

Im Spiel denkt man also,

dass Menschen mit Behinderungen wehrlos sind.

Das ist schade,

findet Simon Ledder.

Oft wird in Computer-Spielen auch erklärt,

warum eine Figur eine Behinderung hat.

Vielleicht weil ein Auge oder eine Hand

in einem Kampf sehr stark verletzt wurden.

Dabei könnte die Figur doch einfach vorkommen,

ohne dass ihr Hintergrund erklärt wird.

Das sagt Simon Ledder.

Im Alltag erklärt man ja auch nicht immer allen Leuten,

warum man einen Rollstuhl nutzt.

Und man fragt auch nicht alle Leute mit Hör-Geräten,

warum sie die brauchen.

Damit solche Fehler nicht passieren,

wäre es wichtig,

dass sich Spiele-Macher*innen

über Behinderungen informieren.

Und dass Menschen mit Behinderungen

selbst Spiele entwickeln.

Das hat zum Beispiel bei dem Spiel

„Hell- blade: Senua’s Sacrifice“ aus dem Jahr 2017 gut geklappt.

Senua ist die Haupt-Figur im Spiel.

Sie ist eine Kriegerin und lebt mit

einer psychischen Behinderung.

Sie hört Stimmen,

ohne dass wirklich jemand da ist.

Die Spiele- Entwickler*innen haben mit Menschen

mit solchen Behinderungen gesprochen.

Und zwar, bevor sie das Spiel entwickelt haben.

Simon Ledder sagt:

Das ist eine gute Idee,

wenn Menschen mit Behinderungen

in einem Spiel vorkommen.

Ein neues Spiel ist „Wildwood Down“.

Das gibt es bisher nur in englischer Sprache.

Darin löst die Spiel-Figur Dan

einen Kriminal-Fall in einem Vergnügungs-Park.

Dan hat das Down-Syndrom.

Zu dem Down- Syndrom sagt man auch:

Trisomie 21.

In dem Spiel „Wildwood Down“

spielt man in der Rolle von Dan.

Die Idee für das Spiel hatten die Macher*innen,

als sie mit ihrem Freund Daniel D’Agostino

in die Stadt Wildwood gefahren sind.

Da haben sie einen Vergnügungs-Park besucht.

Daniel hat auch das Down- Syndrom.

Einer von den Macher*innen des Spiels ist Micah Orsie.

Micah sagt,

dass sein Freund Daniel sich total über die Spiel-Idee gefreut hat.

Micah sagt: „Wir fanden die Idee ganz toll,

ein Spiel mit Daniel zu machen.

Wir haben gar nicht daran gedacht,

ein Spiel mit einer Person mit Behinderungen zu machen.“

Geschrieben Von

Artin Madjidi

und

Fabian Mauruschat

Redaktion

Kristina Kobl

Fotos von

Rockstar Games, Ninja Theory, Crashable Studios und Konami