Diese Recherche ist in Zusammenarbeit mit der Investigativ-Plattform DOSSIER entstanden.

Clara nimmt eine hellblaue Perle in die Hand. Sie legt sie auf den Boden. Dann die nächste und die nächste. Sie legt sie nacheinander auf den Boden im Wohnzimmer ihrer Mutter. Das macht sie, seit sie ein Kind ist. Außen liegen Perlen, kleine Figuren, innen liegen größere Gegenstände, obendrüber bunte Kinder-Regenschirme. Clara legt Kreise. Clara liebt es, Dinge zu gestalten. Und sie liebt Musik. Zu ihrem Lieblingslied Hello von Martin Solveig & Dragonette tanzt sie im Wohnzimmer. Als wäre sie auf einer großen Bühne.

Clara hat ein Auge für Details, ein Talent für Genauigkeit. Aber dafür interessiert sich kaum jemand. Clara hat eine Behinderung. Sie braucht Unterstützung im Alltag: beim Essen und beim Waschen. Sie bewegt sich auf einem Hocker mit Rollen. Als Kind hat sie ihm den Namen »Paul« gegeben. Den hat er bis heute. Außerhalb der Wohnung nutzt Clara einen Rollstuhl. Im Frühling 2021 ist Clara 16 Jahre alt. Und im letzten Schuljahr. Höchstens bis zum Ende des Semesters darf sie noch bleiben. Damals besucht eine Frau ihre Sonderschule. Sie berät Clara und ihre Mutter zu ihrer Zukunft. Sie erklärt ihnen, was Clara später einmal machen kann. Und die Frau sieht nur eine Möglichkeit: die Tätigkeit in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderungen. So erzählt es Claras Mutter heute. »Es war enttäuschend«, sagt sie.

Eigentlich hat Clara ein Recht auf Teilhabe. Sie darf mitmachen. Überall. Auch bei Ausbildung und Beruf. Die Frau, die damals die Familie berät, sollte Clara dabei helfen. Ihr Job: Jugendcoaching. Das ist eines von sechs Angeboten des Netzwerks Berufliche Assistenz, kurz Neba. Das Ziel: »die mittelbare und unmittelbare Integration in den Regel-Arbeitsmarkt«. So steht es in einer Richtlinie vom Sozial-Ministerium. Das bedeutet: Neba soll Clara zu ihrem Recht auf Teilhabe an der Arbeitswelt verhelfen.

In der Richtlinie vom Sozial-Ministerium wird viel versprochen. Neba soll jeder Person ein »individuell passendes Angebot« machen. Es soll also für jeden Menschen passen. 198 Millionen Euro wurden letztes Jahr ausbezahlt, um das zu ermöglichen. Mehr als hunderttausend Menschen haben Neba-Angebote genutzt.

Die meisten waren beim Neba-Jugendcoaching, das junge Menschen in Ausbildungen bringen soll. Dafür gibt es eigene Neba-Angebote, die »ausbildungsfit« machen. Zum Beispiel für verlängerte Lehren. Wer sie besuchen will, kann durch die Berufs-Ausbildungs-Assistenz von Neba begleitet werden. Bei der Suche nach einem Job und beim Start ins Berufsleben unterstützen das Neba-Jobcoaching und die Neba-Arbeits-Assistenz.

Das Neba-Betriebsservice ist für Firmen da, die Menschen mit Behinderungen anstellen wollen. Beraten, begleiten, betreuen – Neba soll ausgleichen, dass der freie Arbeitsmarkt nicht für alle gleich gut funktioniert. Unsere Recherchen zeigen aber: Die Angebote helfen gerade denen oft wenig, die Neba besonders brauchen würden. Warum ist das so?

Der kostenlose Newsletter für alle, die Behinderung besser verstehen wollen!

Auf der Suche

Für Clara wurde nicht wahr, was Neba verspricht. Ihre Mutter erzieht sie allein. Die beiden hatten nur ein einziges Gespräch mit dem Jugendcoaching. Dabei sprachen sie vor allem darüber, welche Werkstätte zu Clara passen würde. Berufliche Inklusion war kein Thema. »Ich habe mich allein gefühlt«, sagt ihre Mutter Sonja. Ihren echten Namen möchte sie nicht öffentlich machen.

Sonja beschäftigt in Claras letztem Schuljahr aber viel mehr als nur die Berufswahl ihrer Tochter. Sie fragt sich: Wo wird Clara wohnen? Kann sie lernen, allein auf die Toilette zu gehen? Wie schaffe ich es, dass es ihr gutgeht? »Ich war nicht glücklich mit der Werkstätte, weil ich das als Einbahnstraße gesehen habe. Aber wir haben keine passende Alternative gefunden«, sagt Sonja. Bei Inklusion sei Clara bisher fast nie gemeint gewesen. Warum sollte sich das plötzlich ändern? Wer ein Kind mit Behinderung großzieht, lernt, seine Träume kleinzuhalten.

»Es gibt sehr engagierte Neba-Angestellte. Aber sie stoßen an Grenzen, weil die Strukturen fehlen«, sagt Helga Fasching. Sie forscht an der Universität Wien unter anderem zum Übergang von der Schule in das Berufsleben. Fasching sagt: »Die ursprüngliche Zielgruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen wird nicht mehr so stark berücksichtigt.«

Denn die Neba-Angebote richten sich nicht nur an Menschen mit Behinderungen. Früher war das anders. Da gab es ein Programm namens Clearing. Es wurde für Menschen mit Behinderungen entwickelt. Daraus wurde 2012 Neba. Die Angebote richten sich jetzt an viele Gruppen, die weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. »Ausgrenzungsgefährdet« nennt Neba diese Gruppen. Dazu zählen etwa auch Jugendliche ohne Behinderungen, die womöglich die Schule abbrechen. Im Neba-Jugendcoaching hatten letztes Jahr rund 60 Prozent der Teilnehmer·innen keine Behinderungen.

Inklusion mit Grenzen

Dass Neba für viele Zielgruppen da ist, wird positiv gesehen. »So nehmen mehr Jugendliche und ihre Familien das Angebot in Anspruch«, sagt die Leiterin einer Firma, die Jugendcoaching anbietet. Sie findet: Ein Sonderprogramm nur für Menschen mit Behinderungen, das ist nicht inklusiv. Das stimmt. Die Idee hinter Inklusion ist, dass Systeme und Angebote für alle funktionieren. Egal ob und welche Behinderungen man hat. Aber erreicht Neba das?

Nicht immer, sagt Elisabeth Tschann. Sie hat bis vor kurzem den Bereich Chancengleichheit im Amt der Vorarlberger Landes-Regierung geleitet. In die Arbeit von Neba-Anbietern hatte sie viel Einblick. »Wenn jemand zum Beispiel auf der Sonderschule nach einem Förderlehrplan unterrichtet wurde, ist das meist schon ein Ausschlussgrund«, sagt Tschann. »Da sagt man: Mit dieser Einschränkung ist eine Teilnahme an den Neba-Ausbildungs-Programmen nicht möglich.«

Das kritisiert auch Behinderten-Anwältin Christine Steger. Sie berät Menschen, wenn sie wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden. »Wir sind einfach in einer Verwertbarkeits-Logik«, sagt Steger. »Aber Inklusion ist keine Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern ein Menschenrecht.«

»Personen mit sehr hohem Unterstützungs-Bedarf fallen oft durch Neba-Maßnahmen durch«, sagt eine Mitarbeiterin eines Neba-Angebots, die nicht namentlich genannt werden will. Sie ist eine von insgesamt vier Neba-Angestellten, die uns das berichten. Neben Clara erzählen uns fünf weitere Menschen mit Behinderungen von ihren Erfahrungen mit Neba.

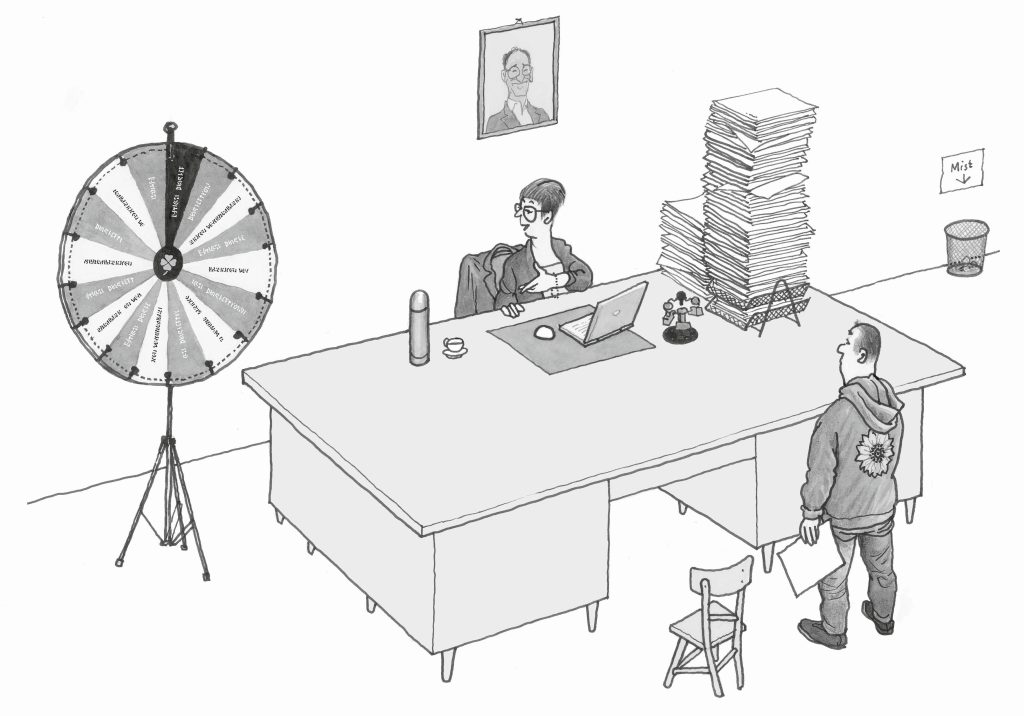

Sie alle zeichnen dasselbe Bild: Die Neba-Angebote sind nicht immer passend und flexibel genug. Viele erklären das so: Die Angebote haben vorgegebene Abläufe und Ziele. Es gibt wenig Spielraum. Das Neba-Jobcoaching darf etwa höchstens sechs Monate dauern. Ein Jobcoach sollte pro Jahr zwölf bis 15 Menschen begleiten – und bei der Hälfte der Teilnehmer·innen die Sicherung des Jobs erreichen. Das erzeugt Druck. Vor allem, wenn jemand mehr Zeit oder mehr Unterstützung braucht als vorgesehen.

Viele große Anbieter führen außerdem nicht nur Neba-Maßnahmen durch. Sie betreiben auch Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder Ausbildungs-Programme. Für Oliver Koenig ist diese Doppelrolle ein systemisches Problem. Er forscht an der Bertha-von-Suttner-Universität in St. Pölten zu Inklusion. »Die Träger haben ihre eigenen Interessen«, sagt er. Sie sind Teil dessen, was auch »Disability Industrial Complex« genannt wird. Die Idee hinter dem Begriff: Die sogenannte Behinderten-Hilfe ist mittlerweile eine eigene Industrie. Es geht nicht nur um die Menschen – sondern auch um viel Geld.

Neue Hoffnung

Wenn also Neba-Maßnahmen erfolgreich sind und Menschen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt arbeiten, »verlieren« die Träger die Behinderten-Hilfe. Das ist für Oliver Koenig ein Interessen-Konflikt: »Das kann dazu führen, dass eher die Organisationen und nicht die Menschen mit Behinderungen profitieren.«

Oft gibt es aber auch einfach keine passenden Alternativen, die Neba-Angestellte vorschlagen könnten. Dann bleibt für Menschen mit Behinderungen nur die Werkstätte. Immer wieder gibt es einzelne Projekte der Bundesländer, die versuchen, bei der Inklusion zu helfen. An so einem sollte auch Clara teilnehmen: Schon 2019 merkt ihre Mutter Sonja sie für ein Angebot vor, das zu ihr passen könnte. In ihrem eigenen Tempo soll Clara auf einen Job vorbereitet werden.

Ein kleiner Verein organisiert das Programm, gefördert vom Fonds Soziales Wien. Sonja ist begeistert. Da ist die Perspektive für ihre Tochter! Doch die Wartezeit für das Projekt beträgt mehr als ein Jahr. Es hat noch nicht einmal einen Namen. Und: Solange Clara vorgemerkt ist, kann sie nicht auf Wartelisten für Werkstätten in Wien. Das ist zu viel Unsicherheit gewesen in einer Zeit, in der Clara rasch eine Lösung gebraucht hat, sagt Sonja. »Ich habe nichts von Projekten, die vielleicht entstehen.« Aber sie gibt nicht auf: Mit ihrer Tochter besichtigt sie eine Wohngemeinschaft in Wien, die ihr sehr gut gefällt. Doch für dieses Programm ist Clara »zu fit«. Sie bräuchte eine höhere Pflegestufe. Wieder nichts. Auch in den Programmen der Bundesländer gibt es nicht genug Angebote für Menschen wie Clara. »Übrig bleiben wir«, sagt Sonja.

2021 haben Forscher·innen vom Institut für Höhere Studien (IHS) untersucht, ob und wie gut das Neba-Jugendcoaching funktioniert. Das Ergebnis: Es wirkt. Auch für Teilnehmende, die in einer Sonderschule waren. Rund 60 Prozent von ihnen waren ein Jahr nach dem Jugendcoaching in einer Ausbildung.

Bei der Vergleichsgruppe ohne Jugendcoaching waren es nur etwa drei Prozent. Wie gut die Neba-AusbildungsProgramme jungen Menschen mit Behinderungen bei der Jobsuche helfen, ist eine andere Frage.

Du glaubst an unsere Vision von inklusivem Journalismus? Dann unterstütze uns mit einem Abo!

Begrenzter Spielraum

Der IHS-Bericht stellte auch fest: Einige Jugendliche haben laut den befragten Jugendcoaches Bedarf, intensiver begleitet zu werden. Darunter besonders auch Menschen mit Behinderungen. Denn Jugendcoaches haben genaue Vorgaben, wie viele Jugendliche sie wie lange betreuen sollen. Es gibt Spielraum, aber er ist begrenzt. Vor allem, weil der Bedarf so groß ist: Die meisten Jugendcoaches betreuen sogar mehr Personen als vorgesehen. »Unser Übergangs-System ist eigentlich gut. Aber es ist überlastet«, sagt Helga Fasching von der Universität Wien. »Was fehlt, ist die Bereitschaft, auch für mehr Unterstützung Geld in die Hand zu nehmen.«

Auch Christina Schneyder sieht im Neba-System Lücken. Sie ist Chefin vom Dachverband berufliche Integration Austria. In dieser Rolle vertritt sie Organisationen, die Neba-Maßnahmen umsetzen. Schneyder sagt: »Es stimmt, dass die Angebote von Neba nicht für alle Menschen mit hohem Unterstützungs-Bedarf geeignet sind. Sie sollten dahingehend weiterentwickelt werden.« Gerade für diese Personen-Gruppe ist eine längere Begleitung wichtig, glaubt Schneyder. Und eine, die noch mehr auf die Bedürfnisse einzelner Personen eingehen kann. Ermöglichen müsste das das Sozial-Ministerium: Dort wird die Ausgestaltung und Finanzierung von Neba-Angeboten festgelegt.

Sieht man auch dort den Bedarf? Eine »Auswertung beziehungsweise Anpassung« soll geprüft werden, schreibt uns das Ministerium. Der genannte Grund: die geplante neue Altersgrenze für den Status »arbeitsunfähig«. Dieser soll künftig erst ab 25 Jahren vergeben werden. Durch die Änderung wird Neba zukünftig für mehr Menschen mit Behinderungen zuständig sein.

Und Clara? Sie lebt mittlerweile in einem Wohnheim in Krems und arbeitet in einer Werkstätte. In Wien haben ihre Mutter und sie keinen Platz gefunden, der zu Claras Bedürfnissen gepasst hätte. In der Werkstätte übt Clara gehen und faltet die Servietten für das Essen am nächsten Tag. Sie hat einen geregelten Tagesablauf und soziale Kontakte. »Sie entwickelt sich gut«, sagt ihre Mutter.

In den vergangenen Monaten hat Clara gelernt, sich öfter stehend zu bewegen, und sie kann allein auf die Toilette gehen. Ein großer Schritt. Aber Clara sagt auch: »Ich würde schon gerne an einem Ort arbeiten, wo nicht vor allem Menschen mit Behinderungen sind.« Die Frage, was sie eigentlich arbeiten möchte, ist »zu schwierig«, meint sie. »Ich kann nicht antworten«, sagt Clara und rollt auf ihrem »Paul« davon. Sie zieht sich in ihr Zimmer zurück. »Es ist nicht leicht, über Dinge zu sprechen, die nicht eintreten«, sagt Sonja. Im Nebenzimmer dreht Clara die Musik lauter.

- November, 2023

Geschrieben Von

Emilia Garbsch

und von

Clara Porák

Redaktion

Lisa Kreutzer

Illustrationen

Gerhard Haderer

Inklusiver, kritischer und gleichberechtigter Journalismus ist wertvoll

andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Bei uns arbeiten Journalist*innen mit und ohne Behinderung gemeinsam – damit wir unabhängig bleiben können und unsere Autor*innen fair bezahlen können, brauchen wir Dich!

Melde dich an oder unterstütze andererseits jetzt mit einer Mitgliedschaft, um weiterzulesen

Zur Aboseite