In Österreich entscheidet eine kurze Untersuchung über Geld, Rechte und Zukunft von Menschen mit Behinderungen. Dafür steht das Land in der Kritik. Die Politik verspricht schon lange Veränderung – aber handelt nicht.

„Drückt mir die Daumen”, sagt Iris Hübner. Sie betritt das Zimmer, in dem ihr Behinderungs-Grad bestimmt werden soll. Das Zimmer ist im Sozial-Ministeriums-Service im Burgenland. Drinnen sitzt ein Arzt. Er fragt, was der 55-jährigen Hübner fehlt. Dann fordert er sie auf, sich auszuziehen. Sie soll die Hände heben. Sich bücken. Nach links und rechts drehen. Auf und ab gehen. Ein kurzer Blick auf das, was ihre Ärzt*innen über sie geschrieben haben. Nach knapp zehn Minuten kann Hübner gehen. Ein Ergebnis hat sie da noch nicht. „Du fühlst dich minderwertig”, sagt sie.

Untersuchungen wie diese finden in Österreich jede Woche statt. Ihr Ziel ist es eigentlich, Unterstützung fair zu verteilen. Wer ähnlich viel Hilfe braucht, soll ähnlich viel Unterstützung bekommen. Dafür werden Menschen mit Behinderungen oft von Ärzt*innen eingestuft: Wer die gleichen Beschwerden oder Schwierigkeiten hat, soll auch gleich viel Unterstützung bekommen.

Das System arbeitet mit starren Vorgaben. Und es ist umstritten: Wie viel Hilfe jemand braucht, hängt nicht nur davon ab, wie der Körper der Person funktioniert. Sondern beispielsweise auch davon, wie barriere-arm die Umgebung ist, in der man lebt. Für viele Menschen mit Behinderungen bedeuten diese starren Einordnungen: Sie bekommen nicht oder nur sehr schwer die Unterstützung, die sie brauchen. Ein Blick ins Ausland zeigt: Ein anderes System ist möglich. Österreichs Politik hat sich zur Veränderung verpflichtet – aber seither kaum etwas getan. Warum handelt die Politik nicht? Wie könnte ein anderes System aussehen?

Der Termin, bei dem der Grad der Behinderung von Hübner festgestellt wurde, war kurz. Das ist meistens so. Innerhalb von wenigen Minuten werden für Menschen mit Behinderungen Entscheidungen getroffen, die ihr Leben verändern können. Hübner hat einen Behinderungs-Grad beantragt. Seit sie sich das Hand-Gelenk gebrochen hat, kann sie es nur vorsichtig belasten.

Eine Rücken-Operation letztes Jahr hat zusätzlich zu starken Schmerzen geführt. Hübners Ärzt*innen sagen: Die werden für immer bleiben. Sie wurde zum zweiten Mal für ihren Behinderungs-Grad untersucht. Beim ersten Mal hat sie nur den Behinderungs-Grad 40 bekommen. Das ist für Hübner ein Problem. Denn mit einem Grad von 40 erhält sie weniger Unterstützung. Sie hat deshalb darum gebeten, nochmal untersucht zu werden.

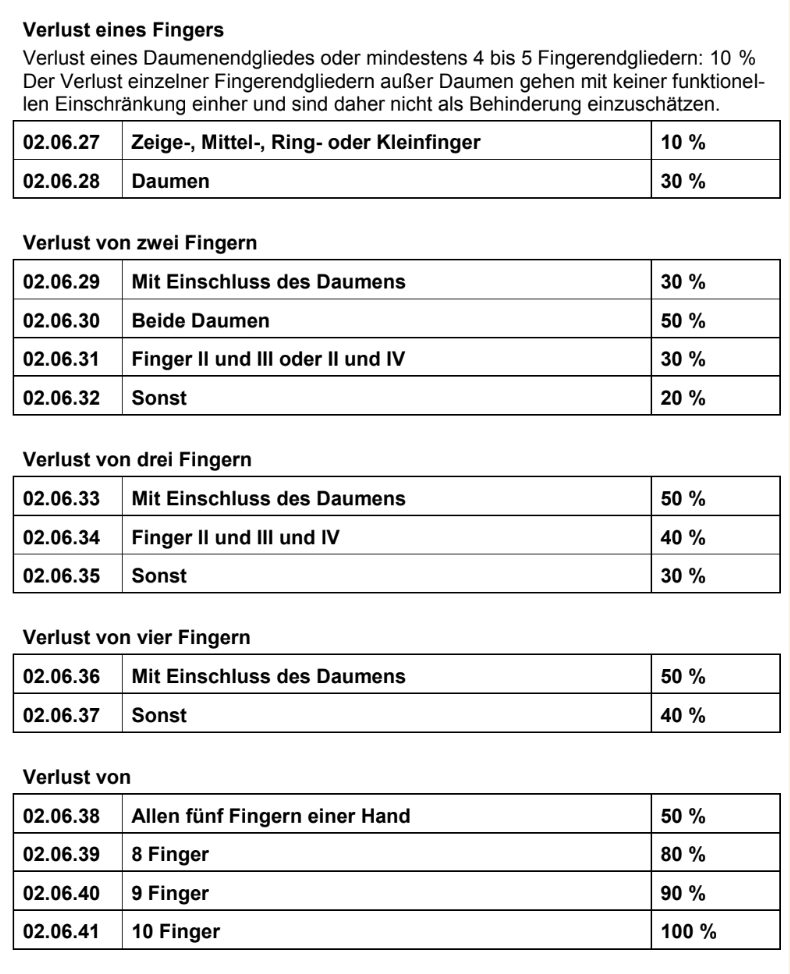

Der Arzt prüft Hübner nach den gesetzlichen Vorgaben. Das ist eine 82-seitige Liste mit Diagnosen. Eine Diagnose ist der Name der Behinderung oder des gesundheitlichen Problems, das eine Person hat. Die Diagnose entscheidet über den Behinderungs-Grad. Der Arzt schaut also, wie der Körper und das Denken und Fühlen funktionieren.

Neben dem Behinderungs-Grad entscheidet auch die Pflege-Stufe für viele Menschen mit Behinderungen, wie viel Unterstützung sie bekommen. Der Behinderungs-Grad soll anzeigen, wie stark die Behinderungen einer Person sind. Die Pflege-Stufe sagt, wie viel Unterstützung eine Person braucht. Der höchste Behinderungs-Grad ist 100, die höchste Pflege-Stufe ist 7. Je höher die Zahlen sind, desto mehr Unterstützung kann man bekommen.

Hätte Hübner zum Beispiel einen Behinderungs-Grad von über 50, würde sie zum Beispiel einen sogenannten Behinderten-Pass erhalten und mehr Urlaubs-Tage. Würde sie eine Pflege-Stufe beantragen und zum Beispiel Stufe 4 bekommen, bekäme sie in Österreich rund 860 Euro Pflege-Geld im Monat. Bei einer Pflege-Stufe 7 wären es rund 2.150 Euro. Dieses Geld soll einen Teil der Kosten abdecken, die betroffene Menschen haben, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können – zum Beispiel für Hilfe im Alltag oder Pflege.

Das Problem: Diese Einstufung passiert gerade nur medizinisch, also durch Ärzt*innen. Wenn eine Person zum Beispiel auf einer Hand nur den Daumen als Finger hat, bekommt sie Grad 40. Aber ist die Person eine Schülerin, die nach einem Unfall das Schreiben neu lernen muss? Oder ein Friseur im Dorf, der dort ein Auto braucht? Oder eine ältere Person, die mit dieser Hand geboren wurde und gelernt hat, fast alles selbst zu machen? Das macht einen großen Unterschied.

Die Geschichten der Menschen spielen für die Einstufung keine Rolle. Wie bei Hübner: „Ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Ich gehe arbeiten, fahre heim, lege mich hin und schaffe es nicht mehr raus. Ein Leben ist das nicht”, sagt sie. Hübner arbeitet als Verkäuferin. Wegen der Schmerzen kann sie in ihrem Job weniger leisten. Sie hat Angst, ihn zu verlieren. Ab einem Grad von 50 würde sie offiziell als behinderte Arbeitnehmerin gelten. Sie wäre dann besser vor einer Kündigung geschützt. Ihr Arbeitgeber und sie könnten Unterstützung beantragen.

Doch die Vorgaben für den Behinderungs-Grad verlangen „Objektivierbarkeit“. Das bedeutet: Was Betroffene, Angehörige oder Fach-Kräfte berichten, zählt weniger. Entscheidend ist stattdessen Messbares, was eindeutig in Gruppen einteilbar ist. Menschen, deren Behinderungen sich nicht in wenigen Minuten prüfen lassen, werden benachteiligt. Wie etwa bei den Schmerzen von Verkäuferin Iris Hübner. Nur sie selbst weiß, wie schlimm sie sind.

Hübner glaubt, wenn ihre Schmerzen besser beachtet werden würden, bekäme sie einen höheren Behinderungs-Grad. Dann würde mehr Rücksicht auf ihre Behinderungen genommen. Der Behinderungs-Grad allein sagt wenig darüber aus, was Hübner braucht. Aber er entscheidet trotzdem darüber, welche Unterstützung Hübner bekommen kann.

Soziales Modell: Barrieren beachten

Hübner glaubt, wenn ihre Schmerzen besser beachtet werden würden, bekäme sie einen höheren Behinderungs-Grad. Dann würde mehr Rücksicht auf ihre Behinderungen genommen. Der Behinderungs-Grad allein sagt wenig darüber aus, was Hübner braucht. Aber er entscheidet trotzdem darüber, welche Unterstützung Hübner bekommen kann.

Die Einstufung, die Hübner bekommen hat, hat wenig damit zu tun, was in ihrem Leben passiert. Entscheidender für ihren Bedarf wäre etwa: Wohnort, Arbeitsplatz, Sozial-Kontakte, Einkommen. Selbst Menschen mit der gleichen Einschränkung stoßen auf verschiedene Barrieren. Sie zu beachten, wäre eine Einstufung nach dem sozialen Modell von Behinderung – sie wird von Behinderten-Rechts-Organisationen schon lange gefordert.

Das soziale Modell sagt: Menschen sind nicht nur behindert. Sie werden auch behindert. Durch ihr Umfeld und Barrieren. Die aktuell rein medizinische Einstufung beachtet das nicht. Auch das von Österreich unterschriebene Behinderten-Rechts-Abkommen der Vereinten Nationen verlangt dieses Umdenken. Um es besser umzusetzen, hat die letzte Bundes-Regierung im Jahr 2022 den zweiten Nationalen Aktions-Plan Behinderung gemacht.

Darin steht: Ab 2024 soll es eine Arbeits-Gruppe zum Thema geben. Dieses Jahr soll zusätzlich eine Studie mit 300 Tausend Euro Budget starten. Auf Nachfrage erklärt das Sozial-Ministerium: Stand September 2025 ist das Projekt nicht gestartet. Und bis 2028 sollen laut Plan die Gesetze geändert werden, damit die Behinderungs-Grad-Einstufung zum sozialen Modell passt. Das Sozial-Ministerium sagt dazu: Es hat begonnen, die Maßnahmen vorzubereiten. Aber vor den Wahlen letztes Jahr wollte man nicht über die Zusammen-Setzung von der Arbeits-Gruppe entscheiden. Laut Ministerium soll sie “noch im Jahr 2025” starten. Passiert ist das bisher nicht.

Menschen mit unsichtbaren Behinderungen werden benachteiligt

Ein weiteres Problem: Menschen mit unsichtbaren Behinderungen haben es besonders schwer, Unterstützung zu bekommen. Das weiß die Wienerin Brigitte Heller aus eigener Erfahrung. Sie gründete den Verein „Lichterkette“ für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie ist selbst betroffen. Ihre Einschränkungen schwanken täglich, an guten Tagen merke man ihr kaum etwas an, erzählt sie. Bei den Untersuchungen wird geschaut, wie es ihr in einem Moment geht. „Das sagt bei mir wenig aus“, sagt sie.

An schlechten Tagen fällt Heller der Alltag schwer. Trotzdem erhielt sie für ihre psychische Erkrankung nur einen Behinderungs-Grad von 30. „Ein rollstuhl-fahrender Kollege bekam sofort 100. Er findet das selbst unfair“, sagt sie. Denn für ihn ist Vollzeit arbeiten, Hobbys nachgehen und seinen Alltag problemlos bewältigen möglich. Für Heller nicht. Das zeigt: Die Einstufungen überprüfen nicht, wie Barrieren und die Gesellschaft den Betroffenen das Leben erschweren.

Pflege mit Lücken

Nicht nur bei Behinderungs-Graden gibt es dieses Problem. Auch bei Pflege-Stufen sind die Grenzen und Regeln sehr genau festgelegt. „Es zählt meist nur, was ich körperlich nicht kann – nicht, was ich psychisch oder sozial nicht schaffe“, sagt Heller. Es bräuchte mehr Zeit, auf die Bedürfnisse jeder Person einzugehen. Um passende Hilfe zu gewährleisten.

Selbst ein rechtlicher Vertreter der Pensions-Versicherungs-Anstalt (PVA) sagt gegenüber andererseits: Im System bleibe wenig Platz für Menschlichkeit. „Es ist eine Massen-Abfertigung”, sagt der Mann. Er will nicht, dass wir seinen Namen nennen. Seine Arbeit-Geberin, die PVA, entscheidet über die Pflege-Einstufung.

Zu Pflege-Stufen steht im aktuellen Nationalen Aktionsplan Behinderung: „Es soll geprüft werden, wie Menschen mit Lern-Behinderungen und Menschen mit psycho-sozialen Behinderungen in das Pflege-Geld-System einbezogen werden können.” Zeitplan dafür: 2022 bis 2024. Das Ergebnis lautet: Kein Änderungs-Bedarf.

Das Sozial-Ministerum sagt: Die aktuellen Regelungen entsprechen den “Bedarfen von Menschen mit Lern-Behinderungen und psycho-sozialen Behinderungen gut.” Brigitte Heller sagt dazu: „Unsere Behinderungs-Form und unsere Bedürfnisse werden einfach immer noch nicht anerkannt.”

Estland als Vorbild

Dass diese Einstufungen auch anders funktionieren können, zeigt Estland. Dort zählt viel mehr als Diagnosen. Besonders wichtig ist, was Betroffene selbst angeben: In einem über 70 Seiten langen Frage-Bogen beschreiben sie ihre konkrete Situation. Angehörige, Ärzt*innen und Fachkräfte können zusätzlich Angaben machen. Eine medizinische Untersuchung gibt es, sie ist aber nur eine Ergänzung. Damit kommt Estland als eines der wenigen Länder den Vorgaben vom Behinderten-Rechts-Abkommen der Vereinten Nationen nahe.

Auch wenn die Lage in Österreich anders ist, will die Verkäuferin Iris Hübner nicht aufgeben. Bei ihrer zweiten Untersuchung hat sie den Behinderungs-Grad 30 statt 40 bekommen. Jetzt will sie gegen die Entscheidung vor Gericht klagen. „Ich will nur das, was mir zusteht“, sagt sie. Ob sie Recht bekommt, weiß sie trotzdem nicht. Wenn die UN-Behinderten-Rechts-Konvention in Österreich umgesetzt wäre, gäbe es Fälle, wie den von Iris Hübner, nicht.

Geschrieben Von

Arad Aramimoghaddam

und von

Emilia Garbsch

Redaktion

Clara Porak

Fotos

Arad Aramimoghaddam

Fact-Checking

Emil Biller